退職時には保険証を返納してください

退職すると、その翌日に被保険者の資格を喪失します。健康保険組合の保険証は無効となりますので、退職時には、会社担当者に保険証(被扶養者全員の分も合わせて)を返却してください。

退職後に誤って当健康保険組合の保険証で受診された場合は、後日、健康保険組合から診療費を返還請求させていただくことになります。

- 提出書類:

- 保険証(被扶養者がある場合は被扶養者全員分も) 高齢受給者証(交付されている場合)

- 提出期限:

- 資格を失った日から5日以内に事業所担当者へ返納

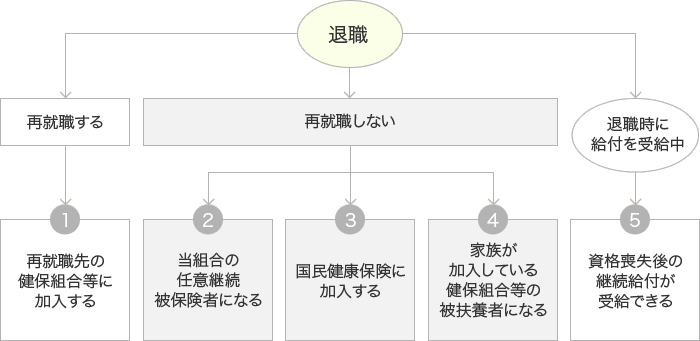

退職後の医療保険は自分で選びます

退職と同時に再就職する場合は、再就職先の医療保険に加入しますが、退職後すぐに仕事をしない場合は、次の医療保険制度のいずれかに加入することになります。

退職後に加入する医療保険はご自身で選択

75歳(寝たきり等は65歳)になると、どの制度に加入している人もこれまでの医療保険制度を脱退し、後期高齢者医療制度に加入します。

① 再就職先の健康保険や健康保険組合に加入するとき

再就職先へ入社と同時に被保険者となります。再就職先で新しい保険証の交付を受けてください。再就職までに空白期間があれば、任意継続被保険者または国民健康保険に加入することになります。

② 引き続き当組合に任意で加入するとき

被保険者が退職したあとも、被保険者だった期間が2ヵ月以上ある場合は、希望により資格を喪失した日から2年間、退職前の健康保険組合に加入することができます。

③ 住所地の国民健康保険に加入するとき

健康保険組合が発行する「健康保険資格喪失証明書」を住所地の市区町村の国民健康保険の窓口に提出してください。

④ 家族の被扶養者となるとき

配偶者または子ども等の加入する健康保険や健康保険組合の被扶養者となります。ただし、被扶養者となるための認定基準がありますので、加入する健康保険組合等に問い合わせてください。

⑤ 退職後に受ける保険給付

退職すると、被保険者の資格を失い健康保険の給付が受けられなくなりますが、引き続き保険給付を受けることができる制度が設けられています。

退職後も任意継続被保険者として加入できます

退職すると、自動的に被保険者の資格を失いますが、退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある人は、希望すれば引き続き任意継続被保険者として健康保険組合に加入することができます。

継続加入の条件

退職日の翌日から20日以内に申請することが必要で、継続して加入できる期間は2年間です。

- 提出書類:

- 任意継続被保険者資格取得申請書

- 提出期限:

- 資格を失った日から20日以内

- ※ 解雇や倒産などで離職した方については、前年の給与所得を30/100とみなすことにより国民健康保険料(税)が軽減される措置があります。国民健康保険に加入した方が任意継続の保険料より安くなる場合がありますので、事前に住所地の市町村へお問い合わせください。

保険料は全額自己負担で毎月10日までに納付

保険料=退職時の標準報酬月額(※)×保険料率

- ※ または前年9月30日の全被保険者の標準報酬月額の平均額。保険料は、会社の負担がなくなるため、全額、任意継続被保険者の自己負担となります。また、40歳以上65歳未満の人は、介護保険料も全額負担します。毎月10日までに納付しない場合は、その翌日に資格を喪失します。

任意継続被保険者への給付

これまでと同じように保険給付が受けられますが、傷病手当金と出産手当金は、受けることができません。ただし、資格喪失後の継続給付に該当する傷病手当金・出産手当金は、継続して受けることができます。

任意継続被保険者が資格を喪失するとき

任意継続被保険者は、次のいずれかの理由により資格を喪失します。

| 資格喪失の理由 | 資格喪失日 | |

|---|---|---|

| ① | 2年間の資格継続期間が満了した場合 | 満了日の翌日 |

| ② | 保険料を納めなかった場合 | 納期限の翌日 |

| ③ | 他の会社(適用事業所)の被保険者となった場合 | 被保険者となった日 |

| ④ | 75歳の誕生日を迎えた場合(65歳以上の一定の障害により後期高齢者医療制度の被保険者となった場合) | 誕生日の日(後期高齢者医療制度の被保険者となった日) |

| ⑤ | 死亡したとき | 死亡日の翌日 |

| ⑥ | 任意継続被保険者が申し出た場合 | 申出日の属する月の翌月1日 |

- ※ 資格継続期間の満了以外の理由で資格を喪失した場合は、直接、健康保険組合まで保険証を返却してください。資格喪失後、当保険証で受診した場合は、かかった医療費を健康保険組合に返還していただくことになります。

退職した後も給付を受けられます

退職前に継続して1年以上被保険者だった人は、退職したあと、保険料を納めなくても引き続き給付を受けられる場合があります。これを「資格喪失後の継続給付」といいます。

資格喪失後の継続給付には、健康保険組合の付加給付は行われません。

退職後の傷病手当金

傷病手当金を受給中に退職したか、または退職時に受けられる状態であったときは、その病気やけがのため引き続き働けないとき、傷病手当金の支給開始日から最長で1年6ヵ月間は、手当金を受けられます。

資格喪失後に継続して給付を受けている人が老齢厚生年金等を受給する場合は、傷病手当金は受けられません。年金の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます

- 提出書類:

- 傷病手当金請求書

- 注意事項:

- 事業主の証明は不要ですが、請求書は直接、健康保険組合に提出してください。

退職後の出産手当金

退職したときに出産手当金を受けているか、または受けられる状態であったときは、引き続き期間満了まで出産手当金を受けられます。

- 提出書類:

- 出産手当金請求書

退職後の出産育児一時金

退職して6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が受けられます。ただし、退職後、夫の被扶養者として家族出産育児一時金を受ける場合は、支給されません。また、被扶養者の出産については、家族出産育児一時金は支給されません。

- 提出書類:

- 出産育児一時金請求書(直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合)

- 注意事項:

- 退職前の被保険者として請求した場合→退職した健保組合へ請求

退職後、夫の被扶養者として請求した場合→夫の会社の健保組合等へ家族出産育児一時金として請求

退職後の埋葬料(費)

退職した人が次のいずれかに該当した場合は、埋葬料(費)が支給されます。ただし、被扶養者の死亡については、家族埋葬料は支給されません。

- 資格喪失後3ヵ月以内に死亡したとき(1年以上の被保険者期間は必要なし)

- 傷病手当金・出産手当金を受けている間に死亡したとき

- ②の給付を受けなくなってから3ヵ月以内に死亡したとき

- 提出書類:

- 埋葬料(費)請求書

- 添付書類:

-

死亡診断書の写しなど死亡したことを証明する書類

埋葬にかかった費用の領収書の写し(埋葬費の請求の場合)