医療費の3割を病院窓口で負担します

被保険者や被扶養者が病気やケガをしたときは、保険医療機関(健康保険を扱っている病院や医院)に保険証を持参して診療を受けます。保険証を提示すれば、かかった医療費の一部を負担するだけで必要な医療を治るまで受けられ、残りの医療費は健康保険組合が負担します。これを療養の給付(被扶養者の場合は家族療養費)といいます。また、医師の処方箋をもらったときは、保険薬局で調剤をしてもらうことができます。

※仕事中の業務災害や通勤途上での病気やケガは、労災保険で診療を受けることになります。

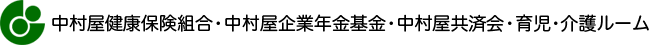

一部負担の割合

*昭和19年4月1日以前生まれの人は1割

70歳~74歳の高齢受給者については、「70歳以上の高齢者は所得により負担割合が異なります」をご参照ください。

あらかじめ高額な自己負担が予想される入院などの場合は、事前に申請すると、1月の医療機関窓口での負担額が健康保険で決められた法定限度額までに抑えられます。

70歳以上の高齢者は所得により負担割合が異なります

70歳~74歳の方を高齢受給者といい、一部負担金の割合(1割※~3割)が明記された高齢受給者証が被保険者と被扶養者にそれぞれ交付されます。

※国の補助によって2割を1割に据え置かれていた負担割合は、昭和19年4月2日以降生まれの方が70歳に達する時点から2割負担となります。

診療を受ける際は、保険証のほかに高齢受給者証も提出し、高齢受給者証に明記された負担割合により負担します。所得が変われば、負担割合が変わる場合もあります。

なお、75歳になると後期高齢者医療の被保険者となり、健康保険の被保険者(その被扶養者)の資格を喪失します。

70歳~74歳の高齢受給者の負担割合

標準報酬月額が28万円以上の70歳以上の被保険者とその70歳以上の被扶養者をいいます。ただし、70歳以上の被保険者と70歳以上の被扶養者の前年度(医療を受けた月が1月から8月の場合は、前々年度)の収入の合計額が以下のような場合には、申請により一般所得者となります。

70歳以上の被保険者の年収+70歳以上の被扶養者の年収<520万円

70歳以上の被保険者の年収(70歳以上の被扶養者がいない)<383万円

入院したとき

70歳~74歳の高齢受給者が入院したときは、食事療養に要する標準負担額(1日3食1,080円を限度に1食につき360円)も負担します。また、療養病床に長期に入院する場合は、食費と居住費の標準負担額として1日1,700円*を負担します。

*平成29年10月~1,750円

こんなときは健康保険が使えません

病気やケガを治療するために必要なことには、健康保険が使えます

| 診察・検査 | 身体に異常があれば、いつでも健康保険で医師の診察や治療に必要な検査が受けられます。必要があれば往診してもらうこともできます。 |

|---|---|

| 薬・治療材料 | 治療に必要な薬は、厚生労働省が定める「薬価基準」に掲載されているものに限り支給されます。また、治療に用いる治療材料(ガーゼ、包帯など)はすべて支給されます。療養の間、使用するコルセットや義手・義足は療養費として支給され、松葉杖や歩行補助器は治療に必要な期間、貸し出ししてもらえます。 |

| 処置・手術 | 認められた注射や必要な処置・手術はもちろん、放射線療法、精神科専門療法、療養指導なども受けることができます。ただし、医学界一般に認められていない特殊な治療は健康保険で受けることはできません。 |

| 入院・看護 | 医師が必要と認めた場合、健康保険を使って入院し、入院中の世話や看護を受けることができます。入院中の食事・生活療養については、1食・1日につき、決められた額を負担します。病室は通常一般室で、特別室(個室など)を希望するときは差額室料の負担が必要です。 |

| 在宅療養・ 訪問看護 |

医師が必要と認めれば、在宅での自己注射など在宅療法の指導が受けられます。また、医師の指示で訪問看護ステーションから派遣された看護師などによって訪問看護なども受けることができます。 |

| 海外療養費 | 支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。治療目的で海外へ渡航し診療を受けた場合や日本でできない治療を行った場合は、支給対象となりません。 |

健康保険が使えないケース

業務災害や通勤途上の病気やケガは、健康保険が使えません。 次の場合にも健康保険は使えませんが、例外として、医療の措置が必要な場合には、健康保険が使えます

| 業務災害や通勤途上が原因の傷病やケガ(労災保険で取り扱います) | 通勤途上で下車したり労災保険で認められない経路や手段を使って移動したときに起きた事故によるケガがなど |

| 単なる疲労や倦怠 | 疲労が続き病気が疑われるような場合 |

| 美容を目的とする整形手術 | ケガの処置のための整形手術、斜視などで労務に支障をきたす場合、生まれつきの口唇裂の手術、他人に著しい不快感を与えるワキガの手術など |

| シミ・アザなどの先天的なヒフの病気 | 治療が可能で治療を必要とする場合 |

| 研究中の先進医療 | 厚生労働大臣の定める診療を受けるとき(差額は自己負担) |

| 予防注射 | はしか、破傷風、百日咳、狂犬病の場合に限り、感染の恐れがある場合 |

| 正常な妊娠、出産 | 妊娠高血圧症候群の治療や帝王切開分娩などの場合 |

| 経済的理由による人工妊娠中絶手術 | 経済的理由以外の母体保護法に基づく人工妊娠中絶 |

| 健康診断、人間ドック | 検査の結果、異常があった場合の再検査と治療 |

健康保険の給付が制限される場合

次のような場合は、給付が受けられなかったり、一部を制限されることがあります。

- 犯罪行為や故意に事故(病気・ケガ)を起こしたとき

- けんか、酒酔いなどで病気やケガをしたとき

- 正当な理由もないのに医師や病院の指示に従わなかったとき

- 詐欺、その他不正に保険給付を受けたとき、または受けようとしたとき

- 正当な理由もないのに健保組合の指示する質問や診断を拒んだとき

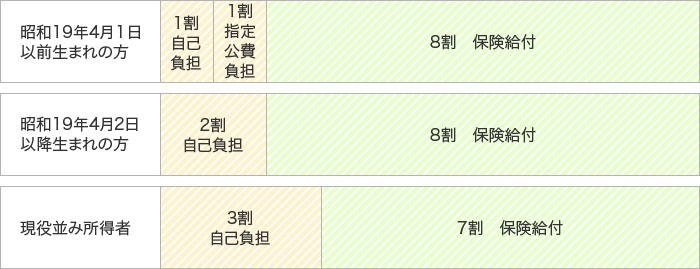

保険外の特別サービスをうけたときは特別料金を自己負担します

健康保険では、保険が適用されない診療を受けると、保険診療の医療費も含めて全額を自己負担していただくことが原則です。

ただし、厚生労働大臣が定める先進医療(評価療養)、患者申出療養や特別な療養(選定療養)を希望したときなどは、健康保険の枠を超える部分については差額を自己負担して、特別の医療サービスを受けることができます。保険の枠内については、保険診療に準じた負担割合を自己負担し、残りを保険外併用療養費(被扶養者の場合は家族療養費)として健康保険組合が負担します。

保険外併用療養費が適用されるもの

| 評価療養 (将来的に保険適用が検討される医療) |

|

|---|---|

| 患者申出療養 (将来的に保険適用につなげるための医療) |

|

| 選定療養 (保険適用を前提としない患者が特別に希望する医療) |

|